IT技術が発達するほど情報セキュリティは複雑化の道を進む一方です。 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が毎年公表している情報セキュリティの脅威からも判断がつきます。現在、我々のIT社会を取り巻いている脅威にはどのようなものがあるのか代表的な5つの脅威と、今後注意すべきポイントについて紹介します。

目次

-

1.IPAが選出する脅威候補!今年も発表される

-

2.情報セキュリティに脅威となる上位5つ

-

3.今後課題となる情報セキュリティ対策の脅威とは

-

4.AI(人工知能)技術も新たな脅威になる可能性

-

5.脅威に対する対策方法とは?

-

6.備えあれば憂いなしのセキュリティ対策に!

-

おすすめのWebセキュリティ対策

1.IPAが選出する脅威候補!今年も発表される

独立行政法人情報処理推進機構(IPA) は今年も情報セキュリティの10大脅威を発表しました。毎年公表されているものですが、サイバー犯罪・ITトラブルで顕著なものを企業・個人両方の面で発表しています。例年通りの項目もありますが、年々新しく加わるものも少なくありません。注意すべき項目を脅威として、IPAは注意を投げかけています。

1-1.企業も個人も具体的な対策の指針に活用

これからは企業も個人も情報セキュリティに力を入れないと大きな損害を被る可能性があります。IPAが発表する情報セキュリティの脅威で、具体的な事例を把握することは対策の実施に少なからず効果をもたらしてくれます。具体的なITトラブル・サイバー犯罪事例を想定することで、具体的な対策プランを練りやすくなります。

2.情報セキュリティに脅威となる上位5つ

IPAが発表している情報セキュリティには、ランク外も含めてITトラブル・ネット被害の事例が多く紹介されています。企業や個人それぞれの情報セキュリティの脅威とはどのようなものがあるかご存知でしょうか。情報セキュリティの脅威として上位にある5つを紹介します。

2-1.標的型攻撃による被害

標的型攻撃とは、特定の企業を標的としてサイバー攻撃を仕掛けることを言います。代表的な標的型攻撃として、ターゲットとしているIT企業の社員や部署当てにウイルスが添付されたメールを送るという手法があります。従来のスパムメールとは違い、一見すると通常のメールとは区別がつかないため悪質です。ウイルスやマルウェアに感染すると、システムの運営に支障をきたします。

2-2.インターネットバンキングやクレジットカード情報の不正利用

個人のサイバー被害で顕著なものとして、ネットバンキングやクレジットカードの情報が抜き取られるものがあります。ウイルス感染したパソコンやスマホアプリからも、口座関連の情報が漏洩することも少なくありません。盗まれた情報を元に、ネットバンキングやクレジットカードが不正利用される結果につながります。

2-3.ランサムウェアによる被害

サイバー犯罪の中でも、マルウェアの一種であるランサムウェアによる被害が、ここ数年で話題になっています。マルウェアを侵入させたパソコンを不具合に追いやり、情報やシステム復旧の代償としてランサム(身代金)を払わせることがパターン化しています。情報を扱う企業にとっては、大事な情報を人質とされる被害は大きな損害となります。

2-4.内部不正による情報漏えい

どれだけツールやシステムでセキュリティ対策を行っていても、人災による被害はなくなりません。情報を扱っている企業の職員が、不正に顧客の個人情報を利用する事件も報道されています。悪用する情報にはクレジットカードやセキュリティコードといったものもあります。信頼して利用している企業職員の犯行となれば、顧客には防ぐすべがなく、社会的信用にも関わります。

2-5.スマートフォンやスマートフォンアプリを狙った攻撃

スマートフォンやスマートフォンアプリにも狙いを定めたサイバー攻撃が、増加しています。スマホに感染するウイルスもあり、一見すると便利な無料アプリに情報を抽出する悪質なものが確認されています。ビジネス専用で使用しているスマホが悪用されると、企業の被害は膨大になる可能性があります。

3.今後課題となる情報セキュリティ対策の脅威とは

いまは大きな被害となっていなくても、いずれは軽視できない脅威も増えてきます。今後問題となる可能性がある情報セキュリティのインシデントについて紹介します。早いうちに対策を検討することが求められます。

3-1.ビジネスメール詐欺

ビジネスメール詐欺とは、ターゲットとされた企業と関わりのある企業や取引先に扮して入金を促す詐欺行為です。確認されている特徴として、「従来の口座が一時的に使えないため」と別の入金口座を指定する流れが少なくありません。付き合いのある企業や取引先を詳細に調べられたうえでのサイバー攻撃であり、悪質化してきています。

3-2.脅威に対応するためのセキュリティ人材の不足

企業にとっては軽視できない問題が、セキュリティ対策に配置できる人材が不足しているというものがあります。

セキュリティやシステムということに対して、敬遠する若手が少なくありません。更新となる人材を育成することや、人材発掘が企業には急務と言えるでしょう。

3-3.情報モラル欠如に伴う犯罪の低年齢化

サイバー犯罪の被害を受けるだけではなく、加害者もまた低年齢化してきています。ネットを活用することで情報を得ることは難しくなくなりました。そのため情報に対する意識が希薄なっているというデメリットがあります。情報モラルが欠けていることが要因となったサイバー犯罪が少なくありません。

4.AI(人工知能)技術も新たな脅威になる可能性

ネットサービスの進化により人工知能技術を活用したサービスが増えてきています。従来型のサービスとは異なり、人口知能の判断によるリアルタイムのアクションは細かいサービス対応を可能にするということで注目されています。しかし注目されている利用法は、良いことばかりではないようです。

4-1.人工知能によるセキュリティバトルも懸念

多様化している不正アクセスに対抗する手段として、人口知能によるリアルタイム監視という選択肢も最近では存在しています。一方、サイバー犯罪を得意とする集団もまた人工知能技術を利用した犯罪方法に着目しています。攻撃する方も守る方も人工知能というバトルが発生する日も遠くないかもしれません。

5.脅威に対する対策方法とは?

多様化しているサイバー攻撃や犯罪に対し、どういう対策をすることが有用なのでしょうか?どのようなセキュリティ対策が良いかポイントを紹介します。今後に対する備えは、ますます必要になるでしょう。

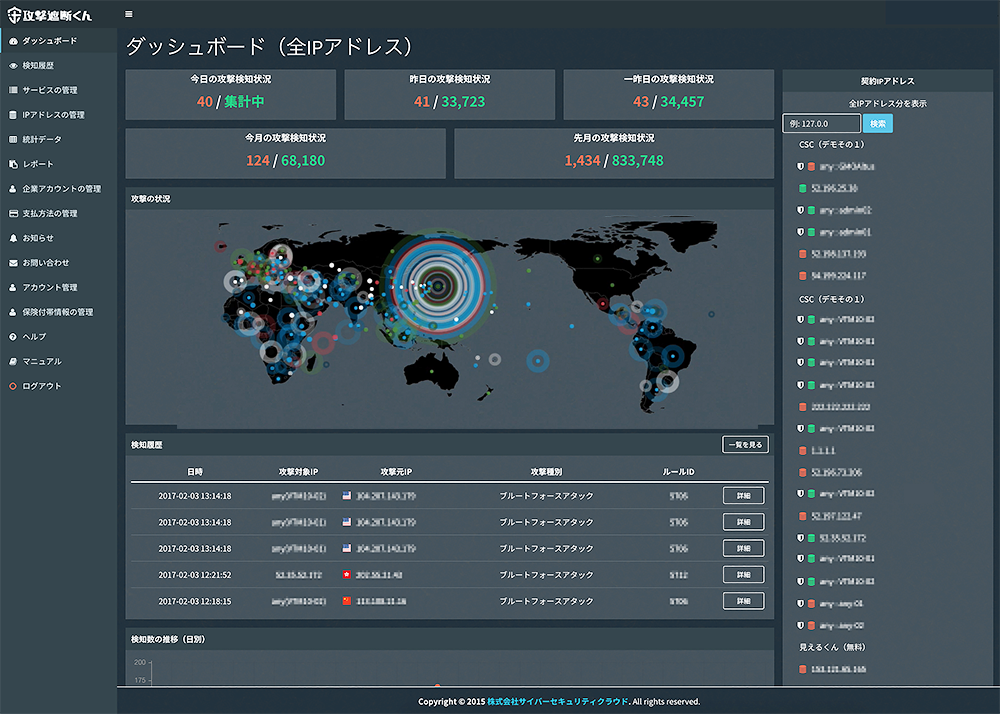

5-1.WAFを活用する

現行のセキュリティ対策にWAFを導入・設定することが、仕掛けられるサイバー攻撃に有効です。WAFは通常とは違うアクセス方法を分析・検知することで不正ログインを遮断します。コストも従来のものより低く、使い勝手が良くなりました。

5-2.セキュリティモラルの指導を強化する

ネット犯罪の低年齢化、内部犯行の被害を食い止めるにはセキュリティモラルという教育に力を入れる必要があります。便利なインターネットに潜む危険性・安易な考えで起こす行動の犯罪性にも意識を植えつけることが今後に欠かせないポイントと言えます。

5-3.Webセキュリティに強い人材育成を促進する

時が経つにつれて、便利なツールや我々を脅かすネットの脅威は増え続ける可能性があります。その不安に対抗するために、Webセキュリティに活躍できる人材を育てることが重要です。未来を見越した対策が、早急に求められています。

6.備えあれば憂いなしのセキュリティ対策に!

今回は情報セキュリティを脅かしているものについて紹介しました。インターネットが娯楽やビジネスの仲立ちをする暮らしがある以上、情報セキュリティの脅威はなくならないでしょう。日頃からIT脅威に対する意識と対策を心がける必要があります。

おすすめのWebセキュリティ対策

webセキュリティ対策としておススメなのが「WAF」の導入です。

WAFには色々なものがありますが、その中でもクラウド型WAFであれば、コストや手間も少なくセキュリティ対策することができます。

クラウド型のWAFは導入ハードルが極めて低いので、これからWebセキュリティ対策を行う企業様には有力な選択肢となります。WAFを選定する時には、サポート体制や導入実績なども重視して、自社に最適なものを選びましょう。

クラウド型WAF「攻撃遮断くん」は、最新の攻撃パターンにも自動的に対応していくため、セキュリティパッチをすぐに適用できない状況や、定期的に脆弱性診断が出来ない状況でも、セキュアな環境を保てます。

ぜひこの機会にWebセキュリティ対策を見直し、WAFの導入を検討してみてください。

「攻撃遮断くん」の詳細資料は、こちらからダウンロード頂けます。

https://www.shadan-kun.com/

(2018/5/30 執筆、2019/3/5修正・加筆)

この記事と一緒に読まれています

-

『サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver2.0』の概要。Ver.1.1との違いとは?

2020.03.21

セキュリティ対策

-

2017.06.19

セキュリティ対策

-

2020.02.14

セキュリティ対策

-

2019.09.25

セキュリティ対策

-

2020.01.30

セキュリティ対策