目次

-

深刻な被害をもたらすゼロデイ攻撃

-

ゼロデイ攻撃とはなにか?

-

ゼロデイ攻撃が恐ろしい理由とは?

-

ゼロデイ攻撃の被害事例

-

ゼロデイ攻撃を防ぐための対策

-

セキュリティ対策をしているからゼロデイ攻撃の心配はないと安心しない

深刻な被害をもたらすゼロデイ攻撃

企業や政府系機関、個人への不正アクセスを含むサイバー攻撃に関する報道が絶えません。その中にゼロデイ攻撃という言葉を耳にしたことはないでしょうか。私たちが日々目にするこれらの報道の多くは、既によく知られた脆弱性を悪用したサイバー攻撃によるものです。ですが、中には未知の脅威を悪用したサイバー攻撃によるものもあり、そのようなサイバー攻撃は「ゼロデイ攻撃」と呼ばれます。今回はゼロデイ攻撃の概要について解説します。

ゼロデイ攻撃とはなにか?

「ゼロデイ」とは英語で「0日目」を表し、何かが起こったり発表される前の期間を指します。その期間に受けるサイバー攻撃で、一般的にOSやソフトウェア、情報システムの脆弱性を解消するための対処方法が確立される前に仕掛けられる攻撃をゼロデイ攻撃と呼びます。WindowsなどのOSや、オフィスソフトウェア、メールソフトウェアなどの汎用ソフトウェアは世界中に多くのユーザーが存在し、重要な情報のやり取りなどにも利用されています。そのため、常に脆弱性の有無の確認が行われ、脆弱性が発見されると早急に修正パッチが配布されます。しかし、脆弱性の公式な発表や修正パッチ配布の前に、悪意を持ったハッカーが脆弱性を発見し、その脆弱性を悪用して攻撃を仕掛ける場合があり、そのような攻撃の総称がゼロデイ攻撃です。

ゼロデイ攻撃が恐ろしい理由とは?

ゼロデイ攻撃は情報システムやソフトウェアの脆弱性を悪用したサイバー攻撃ですが、OSや利用者の多いアプリケーションソフトウェアが攻撃の標的となった場合、多くの人に被害が及ぶ可能性があります。

その上、脆弱性に対する公式な発表や修正パッチの配布がない状況であるため、攻撃そのものに気付かない可能性があります。また、気づかないあいだに不正侵入の被害に遭い、重要な情報を窃取される可能性があります。さらに、修正プログラムの公開がない状態で攻撃を受けるので、その攻撃による被害の拡散は避けられません。

ですが、ゼロデイ攻撃は他の攻撃手法と組み合わせて行われることが多く、既知の脆弱性を悪用した攻撃との組み合わせの場合は、公表されている対策を適切に行うことで攻撃による侵害を食い止めることができます。標的型攻撃と組み合わせて、ゼロデイ脆弱性を悪用した不正プログラムをメールの添付ファイルとして組み込み、添付ファイルから不正プログラムに感染させる手法が多く観測されています。

ゼロデイ攻撃の被害事例

実際にあったゼロデイ攻撃の被害事例を紹介していきます。

Adobe Flash Playerの脆弱性によるゼロデイ攻撃

2015年の1月にAdobe Flash Playerのゼロデイ攻撃の被害がありました。メーカーはこの脆弱性を修正したバージョンをリリースしましたが、その後も脆弱性が発見されてしまいました。修正バージョンを出した後にも脆弱性が残っていたということが問題となり、IPAから注意勧告を受けた事例です。

Google Chromeの脆弱性によるゼロデイ攻撃

2019年の3月にGoogle Chromeがゼロデイ攻撃の被害を受けました。これはGoogle Chromeのセキュリティの脆弱性を突く攻撃で、Google Chromeの「FileReader」に存在するメモリ管理のエラーが原因でした。この脆弱性を修正したバージョンをリリースしましたが、リリース前に攻撃があったと発表しています。

ウイルス対策システムの脆弱性突いたゼロデイ攻撃

2020年1月に公表された三菱電機の不正アクセス被害は、ウイルス対策システムの脆弱性突いたゼロデイ攻撃を発端としたものでした。三菱電機がウイルス対策ソフトで不審な挙動を検知したのは2019年6月でしたが、それより約3カ月前の3月18日時点で、中国拠点内ネットワークにあるウイルス対策管理サーバーがゼロデイ攻撃を受け、パターンファイルアップデート機能を悪用されるかたちで同拠点の端末に侵入されていたことが、同社内調査により判明しました。監視・検知システムをすり抜ける巧妙な攻撃手法が用いられ、ログも消去されたことから調査に時間を要したと発表しています。

ゼロデイ攻撃を防ぐための対策

未知の脆弱性が発見されると、直ちに提供元から修正パッチが配布されます。利用しているソフトウェアは、提供元からの更新情報に注意を払い、速やかに修正パッチを適用することが重要です。また、EDRなどを導入することで端末上の疑わしい動きを分析し、サイバー攻撃による不正侵入を検知しそれ以上の侵害を防ごうとすることは有効です。端末上の疑わしい動きを分析するので、未知の脆弱性に対してもある程度の対策は可能です。さらに、未知のサイバー攻撃を受けた場合に、攻撃を受けた箇所をシステムから切り離すことで、それ以上の不正な侵入を防ぐようなシステム構成をとることも有効です。

セキュリティ対策をしているからゼロデイ攻撃の心配はないと安心しない

ゼロデイ攻撃は、従来のサイバー攻撃とは異なり、未知の脆弱性を悪用した攻撃という特徴があります。そのため、既知の脆弱性を悪用したサイバー攻撃に対策していても、不正アクセスなどの被害に遭う危険性があります。また、OSや汎用的なソフトウェアを介して不正アクセスを受ける可能性もあります。すでにセキュリティ対策を施しているから安心と考えるのではなく、未知の攻撃を受ける可能性を考慮したセキュリティ対策を検討しましょう。

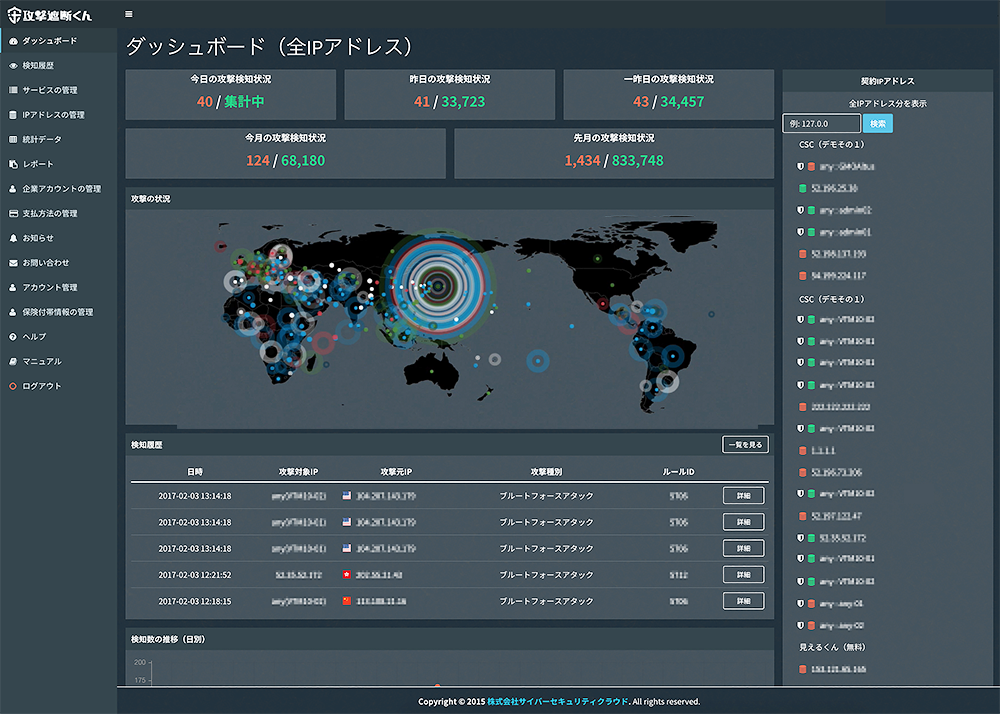

Webサイトのセキュリティ対策「攻撃遮断くん」

サイバーセキュリティクラウドが提供する「攻撃遮断くん」はWebサイト・Webサーバへのサイバー攻撃を可視化し、遮断するセキュリティサービスです。

ブルートフォースアタック、クロスサイトスクリプティング、Webスキャンと言ったサイバー攻撃をリアルタイムで検知・遮断しています。

ユーザーごとに提供される管理画面で、契約したWebサーバへの攻撃の情報を確認することができます。

この記事と一緒に読まれています

-

2020.07.06

セキュリティ対策

-

2019.11.22

用語集

-

2019.05.22

セキュリティ対策

-

2022.01.21

セキュリティ対策

-

2020.03.11

セキュリティ対策