新聞やTV、ニュースサイトなど、以前にもまして「IoT(Internet of Things)」が注目されるようになっている一方で、IoTのセキュリティ対策に対する懸念や不安が多数指摘されています。

総務省及び経済産業省は「IoTセキュリティガイドライン」を公表し、IoTの使用について注意を喚起するとともに、セキュリティ強化へ乗り出しています。

今回は、これからセキュリティ対策が必要になるIoTについて、詳細やポイントを紹介します。

目次

-

1.IoTの拡大

-

2. IoTはセキュリティ対策が必須

-

3.IoTを標的とするサイバー攻撃のリスク

-

4.安心してIoTを用いるためのセキュリティ対策

-

5.これからIoTの扱いがセキュリティに影響する

-

6.おススメのWebセキュリティ対策

1.IoTの拡大

1-1.IoTとは何か?

「IoT」とは、「Internet of Things」という言葉を略した用語です。直訳すると「モノのインターネット」という意味で、パソコンやスマートフォンなどのデバイスだけではなく、家電や自動車、住宅、監視カメラなどがインターネットに接続される社会を総称して「IoT」と表現します。

特定通信・放送開発事業実施円滑化法という法律では、IoTとは「インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済活動の基盤となる社会の実現」であると定義されています。

ここでいう「多様かつ多数の物」とは、例えば冷蔵庫や洗濯機などの家電がインターネットで操作できる、という個人での生活におけるレベルのものから、工場のラインや物流の配送トラックがインターネットで管理できる、という会社レベルのものまで、ありとあらゆる「インターネットに接続する」もの全てを指しています。

1-2.IoTの活用事例と拡大

各方面で注目を集めているIoTですが、具体的にどのようなものがあるのか、見てみましょう。

交通機関におけるIoT

バスや電車等が、いまどこを走っていて、あとどれくらいで駅に到着するか等が確認できます。また、自動車事故が起こった際に自動で緊急通報が行われたり、ドライバーの安定した運転を診断・支援する自動運転システムが現在次々に開発されています。

物流におけるIoT

IoTによって、各ラインで工程に無駄がないかを確認したり、エラー数などを分析したり、ライン全体を見える化することができるため、効率的な生産に役立てることができます。また、設備の稼働状況やエラー部位の発見などにも役立ちます。

医療機関におけるIoT

電子カルテや情報機器から得られる血圧・脈拍等の生体データにより、体調の異変をリアルタイムに察知することができるため、診断や治療の精度が高まっています。また、位置情報や人為的なミスのデータを組み合わせることによって、医療事故の予防や軽減にもつながります。

身の回りのIoT

ボタンひとつで日常生活で必要な食料品、飲料品、消耗品などを注文出来たり、カーテンの開閉、照明のオン・オフ、お風呂のお湯はり、カギの開閉までの全てをスマートフォンで操作することができます。今後は、人工知能を導入したスマートスピーカーと連携が期待されており、遠くない未来には、スマートスピーカーを軸にあらゆる操作を行えるようになるでしょう。

このように様々な分野でのIoT活用は年々成長しており、パソコンやスマートフォンなど従来のインターネット接続端末に加え、家電や自動車、ビルや工場など、世界中の様々なものがインターネットに接続する時代が到来しています。総務省の調査によると世界のIoTデバイス数は、2020年には全世界で約530億個を超えると予想されています。

一方、IoTという新しいネットワークの普及が広がるにつれて、大きな問題点が持ち上がりました。それが、IoT機器へのサイバー攻撃です。IoT機器への直接的な攻撃だけでなく、それを踏み台にした大きな被害も、数多く発生しています。ネットワークにはさまざまな機器が接続されているため、IoT機器への脅威の拡大スピードは非常に速く、これまでの脅威以上に危険視する声もあります。

2. IoTはセキュリティ対策が必須

IoT の動向と脅威事例を踏まえ、国はIoTの使い方に関する警告と情報発信を行っています。IoT という新しいネットワーク上の脅威に対処するために、経済産業省と総務省が示したのが「IoTセキュリティガイドライン」です。「IoTセキュリティガイドライン」は、これまでに報告されている事例から考えられており、IoTを使用するリスクの分析結果をもとに、現状認識の手助けと、ユーザー企業やシステムを提供するIT企業のそれぞれの役割分担と協力についてのガイドラインを示しています。

IoT 特有の性質として、脅威の影響範囲・影響度合いが大きいこと、IoT 機器のライフサイクルが長いこと 、IoT 機器に対する監視が行き届きにくいことなどがあげられていますが、個人や企業において、IoTのセキュリティ対策は十分とは言えません。

「IoTセキュリティガイドライン」は、 これらIoT 特有の性質とセキュリティ対策の必要性を踏まえて、セキュリティ確保のための基本的な取組を明確化しています。これをもとに、取り組むべきIoTのセキュリティ対策を認識し、役割・⽴場に応じた適切なセキュリティ対策について検討しましょう。

3.IoTを標的とするサイバー攻撃のリスク

IoT機器・システムの個々の機器レベルでの機能やセキュリティの脆弱性について、起こりうる脅威、感染リスクを認識しておきましょう。

3-1.インターネット通信する場所を選ばないIoT

インターネット通信する場所を選ばないIoT機器は、自宅や職場以外にも、駅やレストランなどでも通信することができます。

パスワード設定されていない、フリースポットでインターネット接続すると、個人情報を盗まれる可能性も否定できません。

また、PCやスマホだけでなく、家電や自動車など等様々なものがIoTデバイスになっているということは、これら全てがマルウェアの攻撃対象ということになります。

3-2.気づかない間に被害者・加害者になる

IoTが不正アクセスされてしまうと、端末自身のIPが乗っ取られてしまうことがあります。IP情報が悪用されてしまい、サイバー攻撃の犯人に仕立て上げられてしまう可能性もあります。また、先述の通り、IoTデバイス全てが攻撃対象になるため、「自宅の洗濯機がDDoS攻撃に加担していた」ということも有り得るということです。

実際に、2016年10月にアメリカで起こったDDoS攻撃による大規模な接続障害では、何千万台にも及ぶIoTデバイスが攻撃に加担していました。家電や監視カメラなどが攻撃者によって「Mirai」というマルウェアに感染させられ、持ち主の全く知らないところで一斉に攻撃を仕掛けたことで起こった被害事例です。

3-3.長い間そのままになるIoTの危険性

更新されていない端末は、脆弱性が放置されていることになります。PCやスマホは、数年単位で端末を交換しますが、家電等は10数年使用し続けることが多いですね。この期間、ずっとマルウェアの脅威に晒され続けていると考えると、サイバー攻撃にとっては、理想的な標的と言えるでしょう。

4.安心してIoTを用いるためのセキュリティ対策

今後IoTは安全に使えることが求められます。

安心してIoTを使用するためのセキュリティ対策をいくつか紹介します。

4-1.デフォルトパスワードを用いない

多くのガジェットや端末にはデフォルトでパスワードが付けられています。同一のパスワードであることが多く、設定しないと多くの人にアクセスされてしまう可能性があります。

購入時には任意のパスワードを再設定し、定期的にパスワードを更新することが大切です。少なくとも、初期設定のパスワードは必ず変更するようにしましょう。

4-2.ルーター経由でインターネットにアクセスする

IoTは信頼できるルーターを経由してインターネットへ接続するようにしましょう。端末自体のセキュリティ機能が弱くても、ルーターの機能で補強することができることがあります。フリーWi-Fi 利用はなるべく控えましょう。

4-3.アップデートはこまめに

IoT製品に最新バージョンが公開された場合は、こまめにアップデートするようにしましょう。ファームウェアなど、そのIoTデバイスを動作させるためのソフトウェアがりますので、それを常に最新の状態に保つことが、セキュリティ対策となります。

4-4.必要なければインターネットに繋げない

不要なIoT機器はインターネット接続しないことが賢明です。IoT機器にネット接続の機能があったとしても、その機能が必要ではない場合、また、使ってみたけれどあまりメリットが感じられない場合は、インターネットへの接続を切っておくことで、根本的にリスクを避けることができます。

5.これからIoTの扱いがセキュリティに影響する

今回は、IoTデバイスの種類や活用方法、また、それに伴うリスクについてご紹介しました。

IoTデバイスはとても便利です、今後もさらに様々なデバイスが登場し、多くの分野で活用シーンが増えていくでしょう。IoTデバイスをより安全に使っていくために、起こり得るリスクについて理解し、しっかりセキュリティ対策していくことが重要です。

6.おススメのWebセキュリティ対策

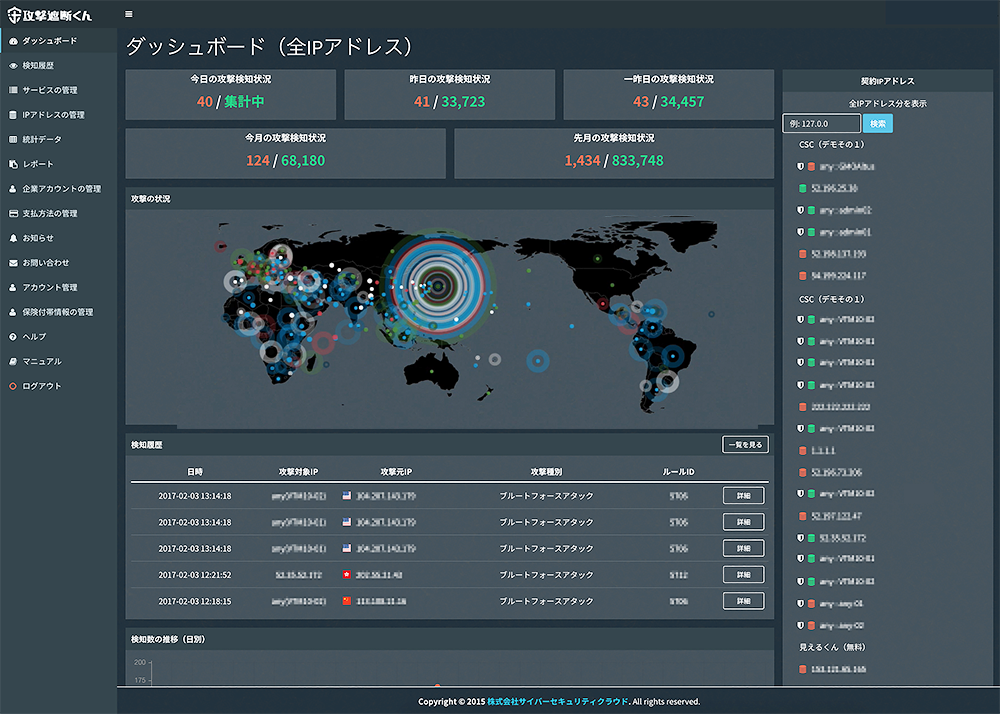

Webセキュリティ対策ならクラウド型WAF「攻撃遮断くん」がおススメです。

「攻撃遮断くん」の詳細資料は、こちらからダウンロード頂けます。

https://www.shadan-kun.com/

(2018/2/11 執筆、2019/5/6修正・加筆)

この記事と一緒に読まれています

-

2020.03.07

用語集

-

2019.10.24

セキュリティ対策

-

Webサイトの閲覧ができない!DoS攻撃、DDoS攻撃とは?

2020.10.08

セキュリティ対策

-

2020.02.14

セキュリティ対策

-

2020.01.31

セキュリティ対策