年々増加しているサイバー攻撃に対策するためにWAFの導入を検討する企業が増えています。ただし、利用料金が高いというイメージで導入に躊躇する企業も少なくありません。

そこで注目されているのがクラウド型のWAFです。月額わずか数万円で企業のWebサイトを守ることができるうえ、検知ルール(シグネチャ)の更新はWAFのベンダーが行うので安心かつお手軽です。

この記事では、防げる攻撃や仕組みをはじめ、導入にあたっての比較ポイントなどを含めてクラウド型WAFについて詳しく解説します。

年々増加しているサイバー攻撃に対策するためにWAFの導入を検討する企業が増えています。ただし、利用料金が高いというイメージで導入に躊躇する企業も少なくありません。

そこで注目されているのがクラウド型のWAFです。月額わずか数万円で企業のWebサイトを守ることができるうえ、検知ルール(シグネチャ)の更新はWAFのベンダーが行うので安心かつお手軽です。

この記事では、防げる攻撃や仕組みをはじめ、導入にあたっての比較ポイントなどを含めてクラウド型WAFについて詳しく解説します。

クラウド型WAFとは、クラウド経由で提供されるWAFです。「クラウドWAF」と呼ばれることがあります。

インターネット上で利用できるのでクラウド型WAFはとても便利です。また、導入の手軽さと低価格が魅力であり、クラウド型WAFへの注目が集まっています。

WAFとは、Web Application Firewall(ウェブアプリケーションファイアウォール)の略称で、Webサイトを含めたWebアプリケーションの脆弱性を突くサイバー攻撃を防御するサービスです。

脆弱性とは、プログラムの不具合や設計上のミスによる情報セキュリティ上の欠陥です。Webアプリケーションに脆弱性があると、外部から攻撃を受けて情報漏えいや改ざんなどの被害が発生するので、脆弱性を無くすことが情報セキュリティにおいてとても重要です。

ただし、新たな脆弱性が毎日のように発見されているため、脆弱性を完全に対策することは簡単ではありません。そこでWAFの導入が効果的です。

WAFもファイアウォールもセキュリティサービスですが、保護するレイヤーや防御できる攻撃が異なるため、全く別のものです。

ファイアウォールとは、ネットワーク層を保護するセキュリティサービスです。IPアドレスやポート番号の通信を制限し、パケットフィルタとアクセス制御によって外部からの攻撃を「防火壁」のように保護するツールです。ただし、通信の中身の確認はされていません。

WAFの場合、Webアプリケーションへの通信の中身をチェックします。ファイアウォールとWAFとでは、守る範囲が異なり、どちらかだけを使えば安心というわけではありません。

少しわかりにくいかもしれないので、飛行機に乗る前の保安検査を思い出してみてください。ファイアウォールは保安検査の入り口で行うパスポートや搭乗券の確認のようなものです。これから出発予定で有効なパスポートを持っている人だけを通しています。

一方、WAFは人や荷物の検査です。危険物や不審物が荷物に入っている場合、その人は飛行機に乗れません。

先述の通り、クラウド型WAFはWebアプリケーションの脆弱性を突く攻撃に有効です。例えば、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)などの攻撃です。

また、下記のような攻撃もクラウド型WAFで防御できます。

さらに、DoS攻撃やDDoS攻撃などサーバーダウンをもたらす攻撃を対策できるWAFもあります。

クラウド型WAFはシグネチャを用いてサイバー攻撃を検知しています。シグネチャとは、過去に起こった、またはこれから起こると想定される攻撃のパターン、通信手法、ウイルスなどをまとめた定義ファイルです。

検知方式によって、クラウド型WAFは「ホワイトリスト方式」と「ブラックリスト方式」の2タイプに分かれます。

ホワイトリスト方式とは、許可する通信をシグネチャとして定義し、それに一致するもののみを通す検知方式です。ホワイトリストに合致しないすべての通信は拒否されます。そのため、未知の攻撃を防ぐのに非常に有効とされています。

ただし、シグネチャの定義を細かくする必要があるので、Webセキュリティに精通したエンジニアによるシステムの構築・運用が必要です。

ブラックリスト方式とは、すでに把握している攻撃パターンをシグネチャとして定義し、それに一致するものをすべて拒否する検知方式です。

今まであった攻撃パターンを防げるものの、新しいサイバー攻撃に対応するためにはシグネチャを都度アップデートしなければならないというデメリットがあります。シグネチャの更新を怠るとWAFが新しい攻撃に対応できない可能性が高まります。

ブラックリスト方式のデメリットを補うためにAIを活用したWAFも開発されています。

蓄積してきた検知データから新たなサイバー攻撃を予測し、人間の代わりにAIがシグネチャの更新を行うので、シグネチャの精度と更新スピードが高くなります。

ただし、シグネチャの更新精度は検知されたデータの量によって変わるため、導入サイト数が多くビックデータを蓄積しているWAFを選ぶことがおすすめです。

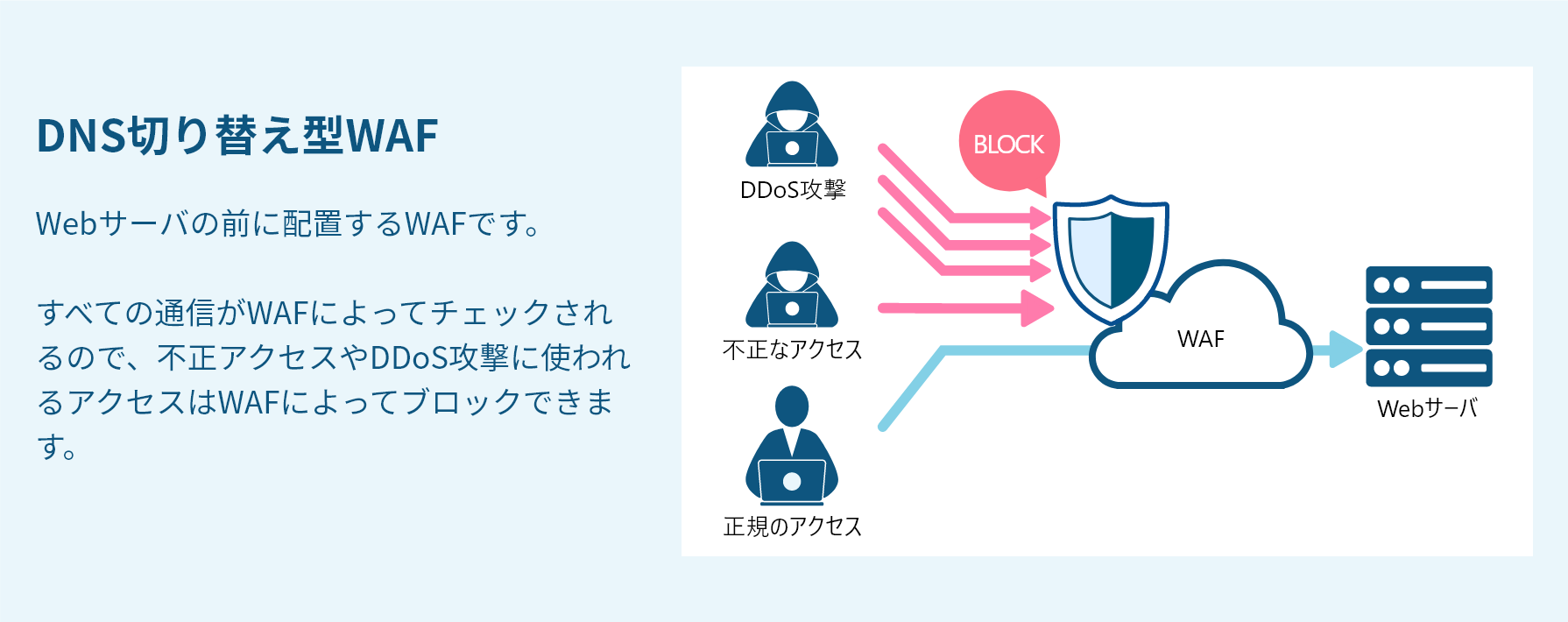

検知方式だけでなく、導入方法によってもクラウド型WAFのタイプは「DNS切り替え型」と「エージェント連動型」に分かれます。

Webサーバの前に配置して、Webサーバへの通信をチェックするのがDNS切り替え型WAFです。

DNS切り替え型WAFは、Webサーバにアクセスしようとするすべての通信をチェックし、サイバー攻撃に使われる不正アクセスをブロックします。不正アクセスがWebサーバに到達できないため、クラウド型WAFによってWebサーバをサイバー攻撃から守ることができます。

DNSを切り替えることでクラウド型WAFを導入できるので、レンタルサーバにも簡単に導入できます。

ただし、クラウド型WAFに障害が発生している際に、WebサイトやWebサービスが利用できないリスクがあるので、高い稼働率とサポートがしっかりついているクラウド型WAFを選ぶことをおすすめします。

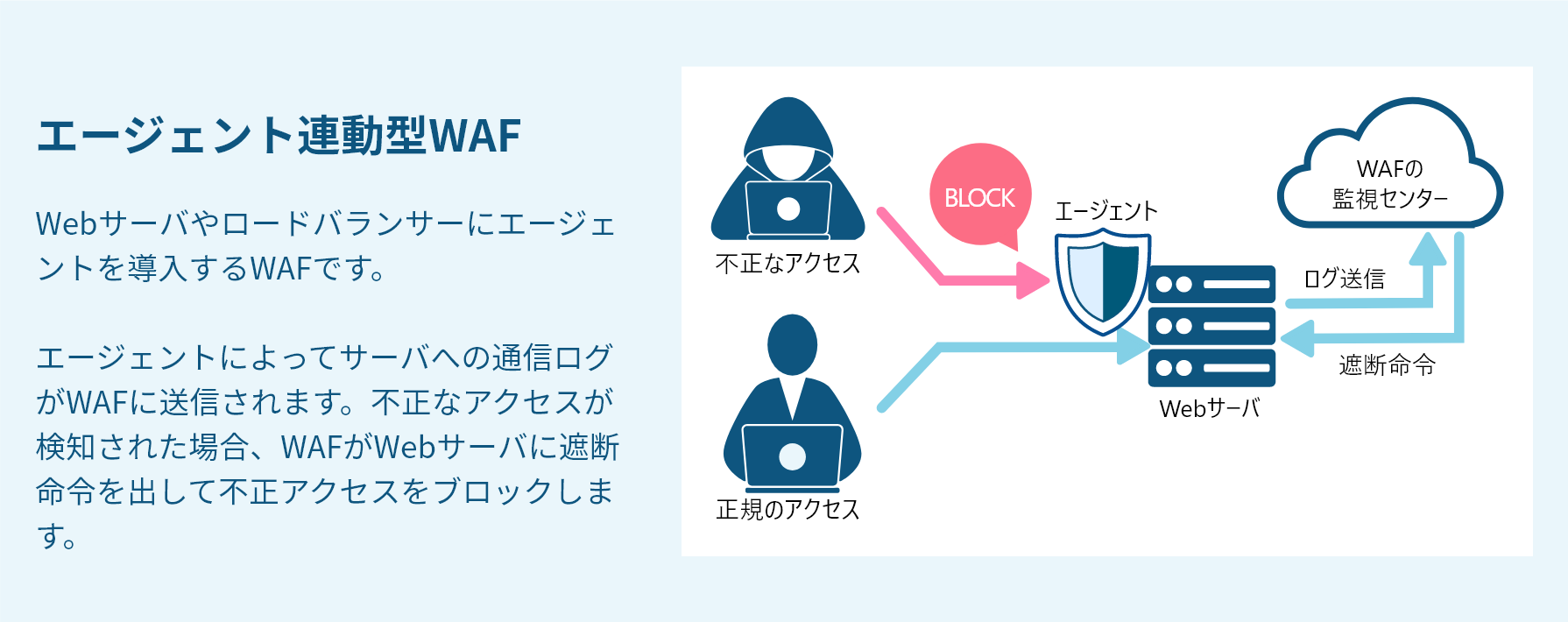

WebサーバやロードバランサーにWAFのエージェントを導入するのがエージェント連動型WAFです。

Webサーバへの通信ログがWAFのエージェントによってクラウド型WAFに送信されます。クラウド型WAFが通信ログをチェックし、不正アクセスが検出された場合、Webサーバに対して遮断命令を出して不正アクセスをブロックします。

すべての通信をクラウド型WAFに通す必要がないため、タイムラグが発生しません。これがエージェント連動型のクラウド型WAFの1つのメリットです。また、仮にクラウド型WAFに障害があったとしても、WebサイトやWebサービスに影響することがありません。

一方で、仕組み上、第一波の攻撃やDDoS攻撃を完全に防ぐことはできないというデメリットがあります。

さまざまなクラウド型WAFがある中、どのWAFを導入すべきでしょうか?ここではクラウド型WAFの導入にあたって比較すべき5つのポイントを解説します。

| 項目 | 比較ポイント |

| 防御できる攻撃の種類 | SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)などの一般的な攻撃をはじめ、たくさんのサイバー攻撃を防御できるクラウド型WAFを選ぶ。 |

| シグネチャの更新速度 | 新規の脆弱性が公表された際に、シグネチャの更新を速やかに行っている実績を持つクラウド型WAFを選ぶ。 |

| サポートの充実度 | 24時間365日、日本語によるサポートが付いているクラウド型WAFを選ぶ。 |

| 導入にかかる時間や工数 | 既存のシステムを変更することなく、すぐに導入できるクラウド型WAFを選ぶ。 |

| 利用料金 | 利用状況を想定し自社に合った料金体系を選ぶ。 |

一概にWAFといっても提供ベンダーによって防御できる攻撃が異なるため、クラウド型WAFが対策できるサイバー攻撃の種類は最初に確認すべきです。

SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングなど一般的なサイバー攻撃はもちろん、最近よく耳にするDoS攻撃やDDoS攻撃なども対策できるクラウド型WAFを選ぶことがおすすめです。

また、リアルタイムで防いだ攻撃を管理画面で確認できるクラウド型WAFもあります。何もわからずに守られているより、どういった攻撃を受けていて、そして防御しているのかをしっかり把握できるほうが安心できるでしょう。

新しい脆弱性にも対策できるように、クラウド型WAFのシグネチャの更新の頻度と速度が重要です。脆弱性の公表からシグネチャの更新までに間が空いてしまうと、その間に攻撃者に狙われる可能性が高くなります。

脆弱性が公表された際に、シグネチャの更新を速やかに行っている実績を持つクラウド型WAFを選びましょう。

クラウド型WAFの導入にあたって誤検知を含めたトラブルが発生する可能性があります。トラブルの原因特定やルールの調整にはクラウド型WAFの提供ベンダーのサポートが必要なので、サポートがしっかりしたクラウド型WAFを選ぶことがおすすめです。

特に誤検知の場合、顧客への影響が出てくる恐れがあるので、24時間365日のサポートが付いているクラウド型WAFを選んだほうが無難でしょう。

また、メールや電話による日本語サポートを提供するクラウド型WAFのほうが万が一のときでも安心できます。

クラウド型WAFの導入工数にも注意が必要です。導入するために新しい機器の設置やソフトウェアのインストール、システム改修が必要なクラウド型WAFがあります。

システム改修が必要となった場合、多くのリソースや時間がかかります。それによってクラウド型WAFの導入が遅れ、サイバー攻撃におけるリスクが高まってしまいます。

また、導入のスムーズさや、設定のしやすさ、マニュアルの充実度などを確認することが重要です。

クラウド型WAFによって料金形態がさまざまです。ピーク時の通信量によって利用料金が変わるサービスもあれば、3ヶ月間の総通信量やライセンス数によって月額費用が変化するものもあります。

料金形態によっても毎月の利用料金が大きく変わる場合があるので、利用状況をしっかり想定し、自社に適したクラウド型WAFを選ぶことをおすすめします。

クラウド型WAFを導入するなら国内シェアNo.1※の「攻撃遮断くん」を選ぶことをおすすめします。

ここでは、「攻撃遮断くん」が選ばれる5つの理由を紹介します。

デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2023年度」

攻撃遮断くんはSQLインジェクションやXSSなどを含めて脆弱性を突くサイバー攻撃を防御することができます。DDoS攻撃を対策できるプランもあるので、攻撃遮断くんを導入することでサイバー攻撃におけるリスクを抑えることができます。

また、公的機関やベンダーからの情報だけでなく、20,000サイト以上に導入しているので検知履歴(ログ)を活用して、シグネチャの更新を定期的に行っているため、攻撃遮断くんの検知能力が高い水準に保たれています。

緊急度の高い脆弱性が公表された場合、攻撃遮断くんのシグネチャ更新はすぐに行われています。

2021年12月にApache Log4jの脆弱性が報告された際に、攻撃遮断くんが24時間以内にシグネチャの更新を行いました。

迅速なシグネチャ更新で顧客のWebサーバを守っています。

国産クラウド型WAFなので、「攻撃遮断くん」のすべてのプランに24時間365日、日本語のサポートが付いています。緊急な状況やトラブルが発生したとしてもすぐ解決に向けて進められます。

また、メールだけではなく電話による問い合わせも可能です。サポートが充実しているため、問題解決をよりスムーズに行えます。

「攻撃遮断くん」を導入するには現在のシステムを変える必要はありません!あらゆるシステムに対応しているので、面倒な作業がなく「攻撃遮断くん」を素早く導入できます。

さらに、WebセキュリティタイプとDDoSセキュリティタイプの「攻撃遮断くん」を導入する場合、DNSの切り替えだけで最短1日で導入可能です。

導入しやすいため、「攻撃遮断くん」でセキュリティ対策がスピーディーにできます。

利用料金の安さも「攻撃遮断くん」の大きなメリットの1つです。1サイトプランの場合、月額10,000円から利用することができます。DDoS攻撃も対策できるプランでも月額15,000円からなので低価格です!

さらに、WebサイトやWebサービスをたくさん運営している企業向けに定額制の入れ放題プランもあります。

サイバー攻撃が多くなっているいま、クラウド型WAFを導入する企業が増えています。クラウド型WAFとはインターネット上で利用できるWAFです。

さまざまなクラウド型WAFがある中で、下記の基準を満たしたサービスを選ぶことをおすすめします。

クラウド型WAFを導入するなら累計導入サイト数が20,000を超えた「攻撃遮断くん」がおすすめです。「攻撃遮断くん」は月額10,000円〜導入可能かつ、システム変更不要のため最短1日で導入できる日本国内で開発・運用されているWAFです。ユーザー側での運用は一切必要ないため、低価格かつ簡単に高セキュリティを実現できます!

攻撃遮断くんについて詳しく知りたいならこちらの資料をダウンロードしてください。

ご利用お申し込み、お見積り依頼、

Webセキュリティに関する相談はこちらから!